洪武三十年,朱元璋密诏肃贪,南京城七日腥风血雨,权贵倾覆,史称清京风暴。

作为古代南方长期的政治中心,南京城在历史上多次经历战乱与动荡。然而,梳理史料可见,真正对南京本地平民实施系统性、大规模暴力清洗的,并非元、清等外族政权,而是明朝开国君主朱元璋本人——这一事实与大众认知存在显著落差,也值得今人以新闻视角重新审视。

据明代洪武年间老兵俞本所著《纪事录》明确记载:“上以应天府所属上元、江宁二县之民与胡惟庸为党,将男妇长幼悉屠之。”此事发生于洪武二十三年(公元1390年),正值所谓“洪武盛世”巅峰期。表面井然有序的南京城下,实则暗流汹涌。这场以“清查胡惟庸余党”为名的行动,迅速突破司法边界,演变为对两县普通居民的无差别株连。这不是偶发暴行,而是有组织、有指令、有后续人口工程配套的国家暴力行为。

祝允明《野记》进一步佐证:“京民为逆,戮其半,迁其半于化外。”顾起元《客座赘语》综合推算,此次清洗导致2—3万户(约10—15万人)南京百姓“暴力销户”。需强调:这并非战场伤亡或战后清算,而是和平时期、首都腹地、针对户籍在册平民的行政性清除——在世界古代都城史中亦属罕见。

尤为刺目的是,朱元璋竟在《大诰·京民同乐第二十八》中将此暴行美化为“与民同乐”的延伸逻辑,称百姓“愚钝被蛊”,故“暴民膺惩、死有余辜”。这种将政治恐怖合法化、道德化的修辞策略,已远超传统帝王权术范畴,而带有鲜明的威权话语特征。作为新闻记者,我们须警惕:任何将系统性屠杀包装为“整肃秩序”“净化社会”的叙事,本质上都是对基本人道底线的践踏。

类似逻辑在洪武朝反复上演。洪武十五年(1382年)郭桓案发,朱元璋亲撰《大诰》扩大定罪标准,凡与涉案官员“有过往来者”即视同同党。最终牵连被杀者达三万余人,六部几近瘫痪。更令人震惊的是,《国榷》载,仅因穿靴、聚饮、看戏等日常行为,南京就有数十人被充军、阉割甚至处决。“言之至今心悸”——谈迁四百年后的记录,至今读来仍令人脊背发凉。

关于“篾街变灭街”“七家湾剩七户”等民间传说,虽细节难尽考证,但其广泛流传本身即构成一种集体记忆证言。《运渎桥道小志》《翦胜野闻》等多源记载指向同一现实:图像谐音、灯彩图案、夜间聚会等微末之事,皆可触发整条街巷的灭绝式惩罚。这种基于猜疑与文字游戏的恐怖统治,已非理性治理,而近乎病理性的权力失控。

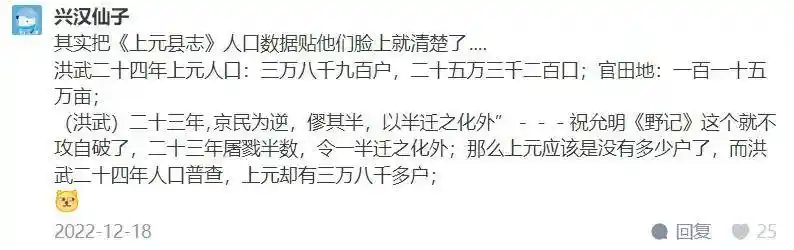

值得注意的是,所谓“洪武二十四年人口不减反增”,常被用作淡化屠杀的论据。但《明太祖实录》《逆臣录》及《客座赘语》均清晰显示:当年朝廷强制迁入北平、山东、山西、陕西、河南等地“无产业之民”逾五万户,官方称之为“顺民”。这种以行政命令强行置换原住人口的做法,本质是通过物理消灭+人口覆盖,实现社会结构的彻底重置。它暴露的不是治理能力,而是统治者对本土社会网络的深度不信任,以及对绝对控制的病态执念。

历史对比更具警示意义:元军伯颜南下时,建康府(南京)主动归附,未遭屠戮;靖难之役中,朱棣虽清算建文旧臣,但南京平民未受波及;清军入关后,因钱谦益等开城投降,南京亦免于兵燹。反观朱元璋——身为开国之君、定都之主,却亲手血洗首都核心区。这种“得国最正”光环下的极端暴力,提醒我们:政权合法性不能仅由夺取方式定义,更取决于其对待人民的基本态度。

当前日期为{}。当我们站在21世纪回望这段历史,不应止步于猎奇或情绪化批判。洪武年间南京的“顺民置换工程”,实为古代极权治理的典型样本:以恐惧消解自治,以流放瓦解联结,以文字狱替代说理,最终将城市降格为皇权意志的纯粹容器。今天重提这段被长期遮蔽的往事,不是为了煽动对立,而是重申一个朴素常识——任何将人民视为潜在威胁、需要不断“清洗”“置换”“规训”的权力逻辑,终将付出历史代价。前事不忘,后事之师;哀之鉴之,方为真纪念。