洪武三十年,朱元璋密诏肃清京师,南京城陷入七日腥风血雨。

作为古代南方政治中心,南京城历史上曾多次遭遇屠戮与无差别攻击。然而,梳理史料可发现一个令人震惊却长期被淡化的历史事实:在元、明、清三朝更迭中,真正对南京本地平民实施系统性清洗的,并非外族军队,而是明朝开国皇帝朱元璋本人。

洪武二十三年(1390年),朱元璋以清查“胡惟庸余党”为名,下令对首都应天府所辖上元、江宁县展开大规模镇压。据洪武老兵俞本《纪事录》明确记载:“上以应天府所属上元、江宁二县之民与胡惟庸为党,将男妇长幼悉屠之。”祝允明《野记》进一步补充:“京民为逆,戮其半,迁其半于化外。”这意味着两县居民近半数被处决,另一半则遭强制流放——综合顾起元《客座赘语》等文献推算,约2–3万户(10–15万人)南京百姓因此“暴力销户”。这一数字远超一般地方性案件规模,已构成国家机器主导的首都人口清除行动。

尤为值得警惕的是,此次清洗并非针对特定政治集团成员,而将普通市民整体标签化为“逆党附从”。《大诰·京民同乐第二十八》中,朱元璋竟以“与民同乐”自诩,继而宣称百姓“愚钝受蛊”,故须“暴民膺惩、死有余辜”。这种将专制暴力伦理化、正当化的修辞策略,暴露了洪武政权对民众主体性的彻底否定——在统治者眼中,“民”不是治理对象,而是随时可被定义、裁撤与重置的行政变量。

类似逻辑在民间记忆中留下深刻烙印。“灭街”传说即是一例:南京糖坊廊(篾街)因篾匠善扎花灯,某年元宵夜被锦衣卫指认一盏“大脚妇人怀抱西瓜”灯影射马皇后(“淮西”谐音“怀西”),朱元璋遂下令屠尽全街居民。另一说称该街原为元将福寿旧部聚居地,明军入城后集体诛戮。无论哪种版本,都指向同一现实:一条城市街巷的消失,不是战乱偶然,而是皇权主动实施的空间清洗。今日南京仍存“七家湾”地名,正源于另一则广为流传的元宵惨案——朱元璋微服见画灯震怒,命尽杀张灯之家,仅余七户幸存。谈迁《国榷》所载“眼泪流到七家湾”民谚,至今听来仍令人心颤。

这类因文字、图像、习俗甚至服饰触发的株连,绝非孤立事件。洪武十八年(1385年)郭桓案中,朱元璋亲自编纂《大诰》,将涉案范围无限扩大:“凡与贪官往来者,皆为同党。”最终牵连被杀者达三万余人,六部几近瘫痪。更骇人的是日常管控:《国榷》载,仅因穿靴一项,南京就有三十余人被充军;乡间夜间聚饮可判阉割或死刑;看戏、蓄发、流动皆受严限。这种将社会生活全面刑事化的治理模式,已远超传统威权范畴,而具备现代极权政治的某些典型特征——它不满足于压制反抗,更致力于消灭一切自发性、差异性与不可控性。

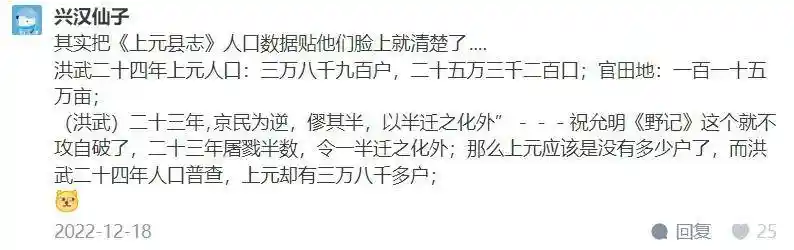

面对如此确凿的史实,部分叙述仍试图淡化其性质,援引《上元县志》称“洪武二十四年人口不减反增”以证“未有大屠杀”。但这一数据恰恰反向印证了真相:所谓“增长”,实为系统性人口置换工程的结果。《明太祖实录》《逆臣录》均载,洪武二十四年朱元璋一次性“赏赐”京城户口予5300户外地移民;《客座赘语》更指出,同年上元县新入户达38900户,自洪武十三年起累计迁入苏浙等地民户45000余户。而至永乐十九年(1421年)朱棣迁都北京时,又抽调南京“民匠户二万七千”,导致当地“减户过半”。若无此前2–3万户的“神隐”,何来如此精准的缺口?《纪事录》中“迁山东、山西无产业之民……名曰顺民”的记载,更是直白揭示了朱元璋的统治哲学:当原住民被视为不可靠变量,最高效的解决方案不是教化或疏导,而是物理性清除与结构化替代。

历史吊诡之处在于,相较之下,常被后世妖魔化的“异族”征服者反而未对南京平民施加同等规模的暴力。元军伯颜南下时,建康府(南京)兵不血刃归降,伯颜为稳定江南局势,对降城实行宽待政策;靖难之役中,朱棣虽残酷清算建文旧臣,但屠杀严格限定于宫禁与官僚体系内部,未波及市井;清军入关时,因钱谦益等开城迎降,南京亦免于兵燹。换言之,以“得国最正”自诩的明太祖,其对首都平民的系统性暴力,在中国帝制史上实属罕见——开国君主亲手血洗首都,这不仅是政治悲剧,更是文明创伤。

更值得深思的是历史书写的权力博弈。《明实录》《明史》在永乐朝及清初屡经删改,朱元璋形象被不断提纯为“驱逐胡虏”的民族符号与“勤政爱民”的圣君模板。而当代某些叙事仍延续这一路径,将洪武暴政轻描淡写为“时代局限”或“必要铁腕”。但当我们凝视“七家湾”的地名、抚摸“灭街”的石板路、查阅《大诰》里那些用朱批写就的死刑指令时,必须清醒认识到:任何以恐怖为工具、以清洗为手段、以顺民为理想的统治逻辑,都不应被冠以“进步”或“正义”之名。南京的砖石记得,那不是盛世的背景音,而是权力失控时最刺耳的警报声。