热点星闻阁2025年12月22日 14:54消息,小冰期致明朝气温骤降、饥荒频发、人口锐减,成亡国关键气候诱因。

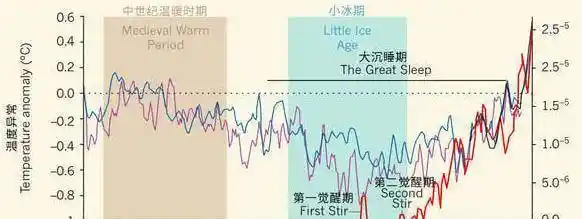

明朝末年,社会动荡不安,内忧外患交织,历经二百多年风雨的大明王朝最终在多重压力下轰然倒塌。距今已近四百年,关于其灭亡原因的讨论从未停歇——政治腐败、财政枯竭、军事溃败、制度僵化……这些传统解释早已深入人心。但近年来,越来越多的气候史与环境史研究提醒我们:不能忽视那场悄然降临、持续数十年的“小冰期”。它并非教科书里遥远的气象术语,而是一场真实改写中国北方农耕版图、撕裂基层社会韧性的自然危机。

据史料记载,明清小冰期最显著的特征是气温系统性下降。这一看似微小的变化,却造成农业生态线南移100至200公里。江淮地区本为水稻主产区,但自万历后期起,春寒频发,崇祯初年更屡现“春夏之交霜杀新秧”现象;水稻亩产持续下滑,部分区域被迫全面改种耐寒的小麦。更严峻的是耕作制度退化:原本可实现稻麦两熟的土地,逐渐退化为一年一熟。这种退化不是技术倒退,而是气候阈值被突破后的被动适应——它无声地抽走了国家税基最稳固的“江南粮仓”的底层支撑。

低温还深刻改变了水循环。冬季持续低温抑制了低空空气抬升,导致降雪减少、春季降水偏少,旱灾由此高频化、长周期化。崇祯元年(1628年),陕北首现大旱,此后连旱七年,灾情由西北向华北、中原、甚至江南蔓延,“南北俱旱”在明代以前极为罕见。更致命的是旱灾与蝗灾的叠加:干涸裸露的土地成为蝗虫孳生温床,而饥荒又使传统捕蝗力量彻底瓦解。《明史·五行志》中触目惊心的记载反复出现:“××年大旱,春,麦田飞蝗,野地禾稼全毁……四境大饥,民众相食。”这不是文学修辞,而是地方志中数十处可交叉印证的实录。

自然灾害从不单独行动,它总与社会结构的脆弱性共振。当陕北农民在饿殍遍野中挣扎求生时,洛阳福王朱常洵府中仍囤积百万石粮食,拒不开仓赈济;当朝廷因辽东战事耗尽国库时,却仍在加派“三饷”——这种资源分配的极端失衡,将天灾迅速转化为人祸。值得深思的是,明廷并非毫无应对:崇祯三年曾试行招抚政策,试图以“免赋、授田”平息民变。但政策流于表面——没有粮食配给、没有土地确权、没有基层组织重建,所谓招抚不过是把饥民从“造反者”临时登记为“待安置流民”,而次年征税照旧。这暴露了一个根本困境:当国家丧失对基层生存资源的调节能力时,任何行政手段都只是延缓崩塌的止痛剂。

更具历史讽刺意味的是,小冰期的影响具有双向传导性。后金政权同样面临东北地区农业减产、牧草退化的压力,努尔哈赤与皇太极的扩张决策,既含政治野心,亦有生存驱动。当明廷在西北疲于镇压李自成、在东北苦撑关宁防线时,气候压力正同步挤压着两个政权的生存空间——一方在崩溃边缘挣扎,另一方则在压力中加速整合。这不是简单的“天助清廷”,而是气候冲击下区域权力格局的系统性重置。

因此,将小冰期视为明朝灭亡的“导火索”虽显形象,却稍显轻巧。它更像一台持续加压的巨型液压机:政治腐败是锈蚀的阀门,财政枯竭是老化的管道,而小冰期则是不断升高的压力源——当压力突破系统承压极限,崩解便无可避免。今天我们回望这段历史,意义远不止于厘清四百年前的因果;它警示我们:任何文明的韧性,不仅取决于制度设计与治理能力,更深深植根于其与自然系统的动态平衡之中。当前全球气候异常频发,历史不会简单重复,但逻辑可能惊人相似——对风险的预判力,永远比危机中的反应力更为珍贵。